Em uma época em que a igualdade nos laboratórios está mais próxima, a cultura revisa o papel censurado das mulheres na história da ciência

No outono de 1940, enquanto o antissemitismo dava dentadas, Rita Levi-Montalcini (Turim, 1909-Roma, 2012) fabricava instrumentos artesanais para remontar em sua casa um laboratório onde pudesse continuar a pesquisa que as leis raciais de Mussolini haviam impedido. Ante cada bombardeio britânico, protegia sua vida tanto quanto a do microscópio binocular Zeiss que levava para o abrigo. Na montanha, onde se escondeu com sua família, peregrinou por granjas para conseguir ovos que lhe proporcionassem embriões para o experimento e comida para seu estômago, nesta ordem. E nem sequer foram as horas mais angustiantes que viveu durante a guerra, quando exerceu a medicina com enorme impotência diante da avalanche de mortos.

Anos depois, ao reviver aquelas horas para suas memórias Elogio da Imperfeição, afirmaria que seguiu adiante com seus trabalhos enquanto o mundo desabava graças “à desesperada e em parte inconsciente vontade de ignorar o que acontece, porque a plena consciência nos teria impedido de continuar vivendo”. Aqueles estudos desenvolvidos contra as circunstâncias acabariam em um descobrimento, o fator de crescimento nervoso (NGF, na sigla em inglês), que lhe daria o Nobel de Medicina em 1986.

Um assunto ao qual ela dedica duas singelas alusões em suas memórias. O importante estava em outra parte. No conselho que um colega lhe deu em um daqueles dias apocalípticos: “Não se dê por vencida. Monte um laboratório e continue trabalhando. Lembre-se de Cajal, e como na cidade sonolenta que deveria ser Valência em meados do século XIX, assentou as bases do que conhecemos do sistema nervoso dos vertebrados”.

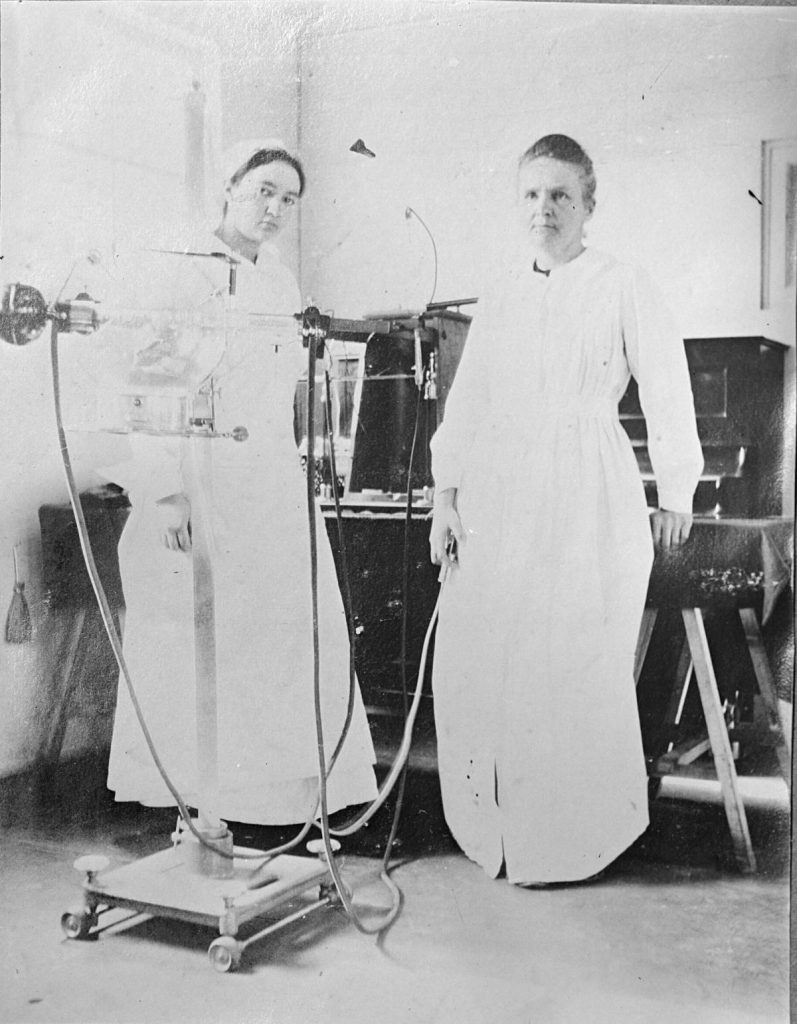

Marie Curie com sua filha Irène em um hospital de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. MUSÉE CURIE (COLECCIÓN ACJC)

Não se dar por vencida ainda que tudo, inclusive o contexto, a convidava a render-se. A chave que transforma em histórias épicas as trajetórias das mulheres que deram à ciência mais do que a ciência lhes reconhece reside em um heroico afã de superação. Em uma inteligência de grande porte protegida por uma couraça firme para sobrepor-se às vaias, provocações, exploração salarial e apropriação indevida de suas ideias. Contra a visão de que a ciência era um reduto de homens, emergem cada vez mais biografias e filmes dessas aventureiras do conhecimento (desde 2009, Alexandria, Jane’s Journey, Temple Grandin, Estrelas Além do Tempo e Marie Curie).

Poucas, sim. Mas tão silenciadas que não existiam até que nas últimas décadas, acompanhando a irrupção em massa de mulheres em laboratórios e o impulso dos estudos de gênero, aflorou uma releitura que põe algumas coisas (e pessoas) em seu devido lugar: desde a paleontóloga Mary Anning (1799-1847), que renovou o conhecimento da pré-história com suas descobertas de fósseis de dinossauros (e silenciada por ser mulher, pobre e não anglicana, na ordem que quiser), até a matemática Ada Lovelace (1815-1852), considerada precursora da programação informática.

A trajetória do Nobel, que ignorou Rosalind Franklin, Lise Meitner e Jocelyn Bell, está repleta de pegadas sexistas

Claro que se o Nobel é o auge para se mediar a excelência, somente 48 mulheres tocaram o céu. Um ínfimo 5% dos 881 premiados (excluídos os organismos) desde que os prêmios foram concedidos pela primeira vez em 1901. As estatísticas nacionais na Espanha também não convidam à diversão: os principais prêmios científicos concedidos até 2015 no país (Princesa de Astúrias, Nacionais, Jaime I e Frontera-BBVA) foram para homens em 89% das ocasiões, segundo dados da Associação de Mulheres Pesquisadoras e Tecnólogas (AMIT, na sigla em espanhol).

As premiações não resistem a uma revisão crítica de sua história. Três exemplos. A austríaca Lise Meitner, apesar de seu papel no descobrimento da fissão nuclear, foi excluída em 1944 do Nobel de Física, entregue a seu colaborador Otto Hahn (outra alegria que a judia Meitner somava, depois de ter fugido da Berlim nazista). Rosalind Franklin e sua famosa Fotografia 51, em que se aprecia a dupla hélice do DNA pela qual entrariam para a história James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, que se valeram da imagem sem reconhecerem sua autora. Ou a irlandesa Jocelyn Bell, que descobriu os pulsares com 24 anos, enquanto realizava seu doutorado. Tanta precocidade perturbou a Academia, que concedeu o Nobel a seus superiores.

Rita Levi-Montalcini.

A este resgate histórico se soma agora a exposição Mujeres Nobel (Mulheres Nobel), em Madri, dedicada a algumas das ganhadoras. Uma lista inaugurada por Marie Curie em 1903 e, por enquanto, fechada em 2015 pela jornalista bielorrussa Svetlana Alexiévich (Literatura) e a cientista chinesa Youyou Tu (Medicina). Por trás de cada história costumam coincidir a vontade, a modéstia e o humanismo. Se Levi-Montalcini exerceu a medicina clandestinamente durante a Segunda Guerra Mundial, Marie Curie (Nobel de Física e Nobel de Química) criou um serviço móvel de atendimento radiológico, os petit curie, para facilitar a extração de estilhaços dos feridos na Primeira, ajudada por sua filha Irène, futura Nobel de Química em 1935. “Preocupada com a possibilidade de que alguma vez o motorista não estivesse disponível, aprendeu a dirigir e também a mecânica imprescindível”, contam na biografia Ella Misma (Ela mesma) Belén Yuste e Sonnia L. Rivas-Caballero, também organizadoras da exposição, realizada pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC, na sigla em espanhol) e o Museu Nacional de Ciências Naturais da Espanha.

Marie Curie é provavelmente a cientista mais admirada. Foi também uma das mais atacadas por sua vida pessoal (sua suposta relação, já viúva, com Paul Langevin, que era casado), utilizada pela imprensa sensacionalista com a sanha das redes sociais de hoje. O mito Curie, no entanto, enfrentou tudo, inclusive a abertura das portas do Panteão dos Homens Ilustres da França, em 1995. Um modelo que levou a menina Joaquina Álvarez a saber o que iria fazer no futuro: “Me deram de presente um livro sobre ela e disse para mim mesma: ‘Eu quero fazer isso, saber como funciona o mundo’. E mais ou menos consegui, mas sempre fui minoria. E quando se é minoria, não te escutam, te ignoram, e quase sempre se está sozinha”. A geóloga Álvarez, que pesquisa em Taiwan os processos que influenciam na formação de cordilheiras, preside a AMIT, a organização que desde 2002 luta por uma ciência livre de discriminação. E, apesar de haver sinais otimistas –tantas mulheres quanto homens lendo teses–, se mantém o predomínio masculino no topo da carreira científica espanhola.

Na Europa se aponta o ano 2000 como divisor de águas. Foi apresentado naquele ano o estudo ETAN sobre Mulheres e Ciência, um alarmante levantamento sobre a desigualdade nos países da Comunidade Europeia. “A desigualdade de gênero afeta o PIB. Uma sociedade não pode permiti-la, como também não se pode permitir a escravidão, porque significa perder talento”, afirma Pilar López Sancho, presidenta da Comissão Mulheres e Ciência do CSIC. Em 2015 promoveu a entrega da medalha de ouro do organismo a Jocelyn Bell, a descobridora dos pulsares. Pensou que era a primeira a recebê-la. Seu estupor foi maiúsculo ao descobrir que havia um precedente que não conhecia. “A primeira a receber a medalha fora Rita Levi-Montalcini, mas, em vez do salão de eventos, foi em uma salinha pequena e não tiraram fotos. Passou desapercebido. É o cúmulo que lhe deem essa medalha e que não se saiba”.

Youyou Teu.

A jornalista Dava Sobel reconstruiu em The Glass Universe (O Universo de Vidro) a insólita experiência do Observatório de Harvard, que em 1893 alcançava a paridade: 42,5% dos auxiliares eram mulheres. Até aí tudo bem. “Às vezes me sinto tentada a abandonar e deixar que algum homem faça o meu trabalho, para que assim percebam o que estão obtendo comigo por 1.500 dólares por ano, comparado com os 2.500 que recebe qualquer outro auxiliar (homem). Já pensou alguma vez que tenho um lar a manter e uma família a cuidar assim como os homens?”, se queixava Williamina Fleming, uma escocesa que entrou como servente na casa do diretor do Observatório, Edward Pickering, e acabou como conservadora oficial de fotografias astronômicas de Harvard.

Além da cumplicidade de Pickering, as pesquisadoras se beneficiaram de outra circunstância: o financiamento do Observatório dependia da filantropa Anna Palmer Draper, viúva do astrônomo Henry Draper. Para a história também ficou constando o incômodo que as astrônomas suscitavam no presidente de Harvard: “Sempre pensei que o cargo da senhora Fleming era um tanto anômalo e seria melhor não convertê-lo em uma prática regular outorgando a suas sucessoras o mesmo cargo”.

Fonte: El País