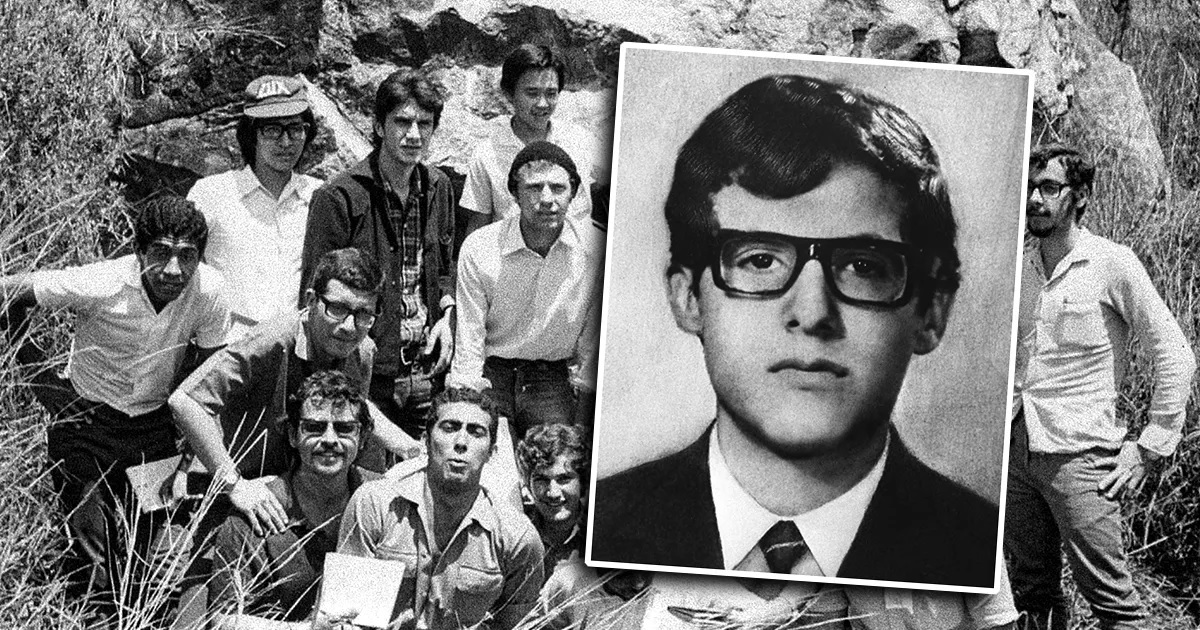

Montagem: Jornal da USP

Mais de 3 mil pessoas foram à missa de sétimo dia na Catedral da Sé e ouviram o então arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns denunciar a violência de Estado praticada contra o jovem de 22 anos; o assassinato de Vannucchi Leme compõe uma série de assassinatos bárbaros que promovidos pela ditadura que horrorizaram a opinião pública.

Em artigo publicado no Jornal da USP, o jornalista Camilo Vannucchi, primo de Alexandre, disse que:

“Os pais já estavam aflitos quando o telefone tocou, na manhã de terça-feira. Alexandre não tinha aparecido na sexta, nem no sábado ou no domingo. Tampouco havia telefonado ou mandado avisar que não iria para Sorocaba naquele fim de semana. Quem atendeu foi José Augusto, o penúltimo dos seis filhos de dona Egle e seu José. Tinha 12 anos, dez a menos que o primogênito Alexandre, e não teria atendido àquela ligação se fosse capaz de prever o que iria ouvir.

‘O Alexandre está preso em São Paulo. Procurem por ele no Dops’.

A identidade do mensageiro permaneceu em sigilo por décadas. Primeiro, por medo. Em seguida, por segurança. Mais tarde, porque já não havia quem perguntasse. Hoje, sabemos que foi Alberto quem telefonou para a casa dos pais do amigo.

Alberto Alonso Lázaro era colega de turma de Alexandre. Havia, como ele, entrado em 1970 e, também como ele, pegaria o canudo no final de 1973. Como Alexandre, queria a volta da democracia e liberdade para as entidades estudantis. Como Alexandre, buscava mobilizar a juventude universitária e, novamente como Alexandre, aproximou-se da Ação Libertadora Nacional (ALN), organização que fora liderada por Marighella até 1969.

No dia 16 de março de 1973, Alberto foi um dos primeiros a saber que Alexandre havia caído, ou seja, que o amigo havia sido capturado pela repressão. Não porque estivesse por perto ou porque fosse excepcionalmente bem-informado, mas porque Alexandre faltou ao ponto seguinte. No código da clandestinidade, um atraso bastava para desencadear uma série de medidas cautelares, dentre as quais uma fuga repentina e uma mudança inesperada de endereço.

Não bastasse a proximidade na sala de aula, nos barracões dos laboratórios e na área próxima da guerrilha, como costumavam chamar a rede de militantes que mantinham uma atividade legal e apenas ajudavam os guerrilheiros, Alberto e Alexandre também dividiam o mesmo apartamento, uma república estudantil no Itaim Bibi, ora em processo de conversão em aparelho.

Na república, na universidade, nos trabalhos de campo em Itu ou em Bertioga, Alberto era conhecido como “Babão”. Alexandre era o “Minhoca”. Não apenas porque era mirrado e franzino, e apaixonado pelas coisas da terra, mas porque aprendeu cedo a imitar certo professor do curso, Sérgio Estanislau do Amaral, que os veteranos chamavam de “Minhocão”. Virou Minhoca. E fazia o diabo com sua ironia e seu senso de humor, botando apelido em todo mundo, subindo no ombro dos amigos mais encorpados para tirar foto de asas abertas.

Nem dois meses antes de ser sequestrado na rua e levado para o DOI-Codi, o mais temido centro de tortura da ditadura militar, que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra dera de chamar de “sucursal do inferno”, Alexandre havia se submetido às pressas a uma cirurgia de retirada do apêndice. Quando o cerco se fechou em torno dos estudantes da USP que mantinham algum grau de colaboração com a ALN, qualquer grau, a combinação de fatores mostrou-se fatal. Torturado nos dias 16 e 17 de março, Minhoca não resistiu. Não há laudo médico que não tenha sido falseado, mas desconfia-se que o jovem de 22 anos sofreu uma hemorragia interna na região do procedimento. À tarde, foi trazido aos tropeços para a cela. “Meu nome é Alexandre Vannucchi Leme”, ele teria dito, em voz alta, segundo o testemunho atento de outros presos políticos. “Sou estudante de Geologia. Me acusam de ser da ALN. Eu só disse o meu nome.” Horas depois, seu corpo jazia, inerte.

Os amigos se lembram do Minhoca como um moço do interior, muito católico (ele tinha um tio padre e três tias freiras), que havia sido aprovado em primeiro lugar no exame de admissão do curso (numa época em que ainda não havia vestibular unificado) e que estava sempre com um livro, metido em alguma pesquisa. Numa delas, escarafunchou tudo o que conseguiu encontrar sobre os impactos ambientais provocados pela Rodovia Transamazônica, em construção, e municiou a equipe de roteiristas da peça Uma Transa Amazônica, produzida na época por um dos grupos teatrais da USP. “Ele já chegou com cabeça de geólogo, estava muito à frente da gente, era um aluno brilhante”, diz Adriano Diogo, outro colega no curso de Geologia e companheiro de Alexandre no movimento estudantil.

Quando Alexandre foi morto, as autoridades tentaram esconder a digital do crime que haviam cometido. Nos jornais, somente no dia 23, quando seu corpo já havia sido coberto de cal e enterrado como indigente, foi publicada a notícia, plantada pelo Dops, de que Minhoca fora atropelado numa rua do Brás ao tentar escapar da polícia. Era mentira. A denúncia partiu de diferentes grupos. Alunos da USP foram procurar o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, e propuseram a ele que fizesse uma missa na Cidade Universitária em homenagem ao estudante, uma forma de dar visibilidade ao que haviam feito. Dom Paulo pensou um instante e ofereceu a Catedral Metropolitana.

Com 3 mil pessoas lotando a igreja, aquele se tornou o primeiro grande ato de desagravo desde o início do governo Médici, o mais nefasto desde o golpe, e antecipou em dois anos e meio a grande manifestação ecumênica que tomaria aquele mesmo espaço em outubro de 1975, no ato em homenagem a Vladimir Herzog.

Na missa de 1973, Dom Paulo bateu firme. “Só Deus é dono da vida; dele a origem, e só ele pode decidir o seu fim”, proferiu, em homilia. O cantor e compositor Sérgio Ricardo, o mesmo artista que, em 1967, quebrara o violão no palco do Festival da Record, chegou do Rio de Janeiro apenas para cantar a música Calabouço, que acabara de compor em memória de outro jovem assassinado pela ditadura, o secundarista Edson Luís de Lima Souto, morto em 1968.

No próximo dia 17 de março, uma sexta-feira, às 18h, 50 anos depois do assassinato sob tortura de Alexandre Vannucchi Leme, haverá mais uma vez uma missa em sua homenagem na Sé. O bispo de Mogi das Cruzes (SP), Dom Pedro Luiz Stringhini, deve celebrar ao lado de Dom Angélico Sândalo Bernardino, emérito de Blumenau (SC), hoje aos 90 anos. Foi Dom Angélico, um dos celebrantes do ato ecumênico de Herzog, quem sugeriu, anos atrás, que o trecho da Rodovia Castello Branco que liga São Paulo a Sorocaba tivesse seu nome alterado para Rodovia Alexandre Vannucchi Leme. Dom Odilo Scherer, cardeal de São Paulo, cogita assumir pessoalmente a presidência da celebração eucarística.

Antes disso, das 16h às 18h30, haverá um ato em memória de Alexandre na Sala dos Estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Na ocasião, haverá o lançamento mundial da exposição virtual Eu só disse o meu nome, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog publicada na plataforma Google Arts & Culture, com curadoria de Carolina Vilaverde. São vinte fotografias, depoimentos em áudios e textos em português, inglês e espanhol. Haverá ainda o início da pré-venda do livro Eu só disse o meu nome, de minha autoria, previsto para o meio do ano. Para que não se esqueça”.

A morte de Alexandre Vannucchi Leme em 17 de março de 1973, assim como a do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975, e do metalúrgico Manoel Fiel Filho em 17 de janeiro de 1976, formava uma sequência de mortes suspeitas, forjadas pela ditadura, que sensibilizaram a opinião pública. Todas sob circunstancias semelhantes, com o uso da tortura, baseadas na violência, repressão e paranoia militar em manter-se no poder.

Com informações de Jornal da USP