Por Carolina Maria Ruy

Organizado pelo músico e ativista Bob Geldof, o megashow Live Aid, de 13 de julho de 1985, que ocorreu simultâneamente em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, foi uma manifestação artística e política pelo fim da fome na Etiópia.

O espetáculo contou com a adesão de muitas estrelas do rock, como The Who, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Joan Baez, David Bowie, BB King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton, Black Sabbath e Queen.

O filme Bohemian Rhapsody, de 2018, que mostra a vida de Freddie Mercury, o vocalista do Queen, reproduziu com maestria a apoteótica apresentação da banda no evento de 1985.

Phil Collins, em sua participação, expressou que gostaria que aquele dia 13 fosse considerado o “Dia Mundial do Rock”. O Live Aid ficou marcado na história da música e do ativismo social. Mas o desejo de Phil Collins não se consolidou ali, naquele ano.

O Dia Mundial do Rock, comemorado dia 13 de julho, como ele queria, só pegou no Brasil, quando duas rádios de rock paulistanas (89 FM e 97 FM) começaram a mencionar a data já na década de 1990.

Manifestação cultural típica da sociedade industrial, o rock simula o ritmo mecânico e a velocidade das cidades, das fábricas e de um estilo de vida segmentado. Desde seu surgimento na década de 1950, no contexto do pós-guerra, o rock construiu um novo estado de espírito, rebelde, criativo, irreverente e contestador. O rock foi produto de um mundo acelerado, desarmônico e inseguro, traduzindo uma nova mentalidade social, urbana, com mais acesso ao consumo e à informação e, ao mesmo tempo, assombrada pelas injustiças e contradições resultantes deste mundo.

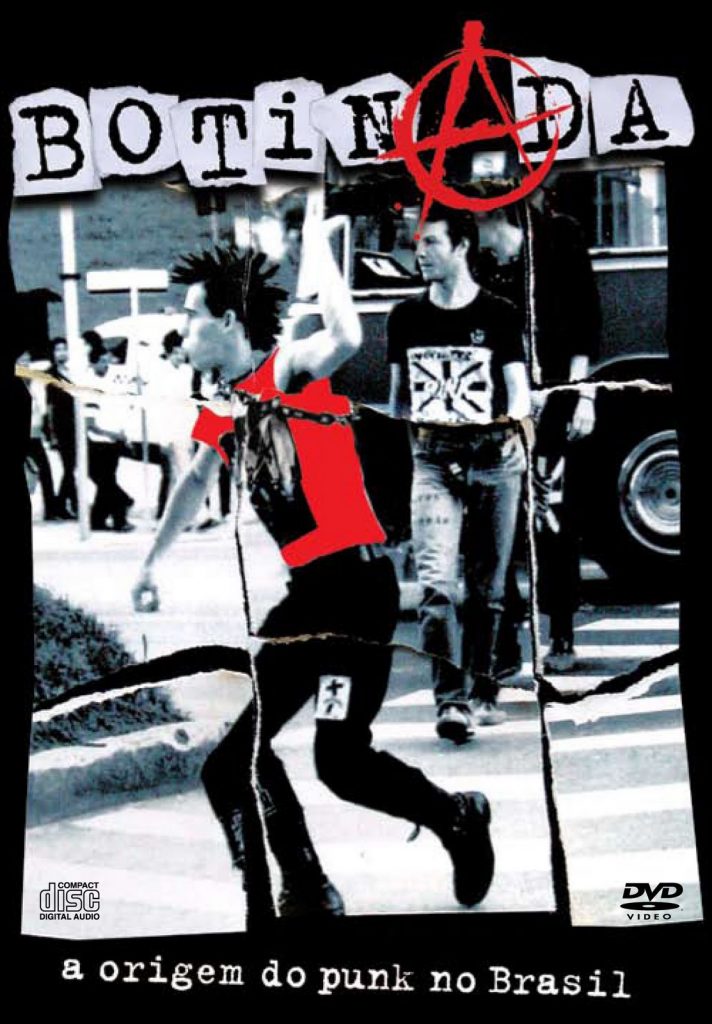

Existe muita produção no cinema e na literatura sobre o espírito do rock. Pego aqui, como exemplos, os filmes Escola de Rock (EUA, 2003, com direção de: Richard Linklater) e Botinada, a Origem do Punk no Brasil (Brasil, 2006, com direção de Gastão Moreira).

Escola de Rock

Seja por causa da Aids, ou de duas décadas perdidas, seja por causa da crise do petróleo, da crise econômica ou da crise ambiental – qualquer que seja o fenômeno sociológico que pairou no inconsciente coletivo dos adultos das décadas de 1990 e 2000 –, o fato é que ele mexeu com os valores de uma geração.

Aqueles que vieram ao mundo nos anos 60 e 70 logo perceberam que teriam que andar na linha e seguir algumas regras para alcançar sua escalada social. Foram convencidos, antes de tudo, que deveriam angariar uma escalada social.

Os lemas “paz e amor” dos hippies e “faça você mesmo” dos punks, jovens de então, tornaram-se peças ilustrativas para o design ou para a publicidade, numa lógica perversa onde a própria contestação é incorporada e capitalizada pelo “sistema”. Ou pelo “cara”, como ensina Jack Black no papel do roqueiro Dewey Finn no filme Escola de Rock.

Segundo ele o “cara”, representante-mor do “sistema”, é o que faz com que você ande na linha. É o agente opressor contra o qual, na visão de Dewey, a juventude deve se rebelar (juventude definida aqui por um estado de espírito e não por critérios etários). As máximas dos hippies e dos punks tornaram-se, enfim, folclores, e suas imagens apenas fotografias na parede.

Considerando que os filhos da geração yuppie chegaram ao mundo na década de 1990 (as crianças do filme, produzido em 2003, têm dez anos de idade), pode-se dizer que eles nasceram em um ambiente mais sóbrio e mais “preocupado”.

Temos então um cenário em que os estudantes são moldados desde cedo, física, intelectual e psicologicamente, pelo compromisso de vencer no mercado de trabalho, ascender e estabelecer-se socialmente. Estes são os pré-adolescentes do filme que, por uma sorte do destino, começam a ter aulas com Dewey Finn, um roqueiro convicto e apaixonado que nunca quis nada com a escola.

Difusa, informal e desorganizadamente Finn assume a missão de ensinar seus alunos a “chutar o balde”. Até mesmo seu pretexto é incorreto e contra as regras. Ele não está lá para salvar. Está para se salvar. Para ganhar dinheiro exercendo uma profissão que não é a dele e, posteriormente, para usar seus alunos para retornar ao mundo da música.

Seus atos simbolizam não uma falta de caráter, mas um desajustamento social. Uma atitude, acima de tudo, que contesta esta sociedade.

Assim ele passa ao largo da gramática, da geografia e da matemática. Seu programa educacional baseia-se no passo a passo da rebeldia, na fórmula da subversão e na didática do rock and roll. Vídeo clips, instrumentos musicais, CDs e imagens de shows fazem as vezes do material didático. O objetivo do curso é demonstrar, entre outras coisas, como Jimi Hendrix colocou sua alma na guitarra ou como Jimi Page desfiava suas paixões no palco. É buscar entender como aqueles gênios transformaram a realidade, recriaram os sentimentos e pularam de cabeça em suas artes, entregando seu sangue, plasma, corpo e alma.

Com isto ele envolve sua turma em um projeto instigante, que os leva a buscar conhecimentos até então adormecidos. Um projeto musical que desperta o talento de cada um.

O curioso é que, para aquelas crianças de pais temerosos, é preciso ensinar a essência do teen spirit (espírito adolescente), cantado por Kurt Cobain nos idos de 1992. Curioso também é o fato de que no fim até mesmo Dewey Finn se enquadra. Toda sua pureza roqueira é também incorporada ao sistema escolar.

Pensando assim seria o próprio filme, como produto da indústria cultural, uma capitalização do rock? Não. No relativo avanço da humanidade, no que diz respeito à cultura e à educação, é louvável que essa rebeldia, tratada aqui, essencialmente contestadora e transformadora, seja resgatada, compreendida, cultuada e assimilada por um sistema social não tão subversivo nem tão submisso.

Botinada, A Origem do Punk no Brasil

O punk no Brasil surgiu das mãos de jovens de famílias operárias, na segunda metade da década de 1970, sobretudo da Vila Carolina, zona norte de São Paulo.

Segundo depoimento do músico Ariel, em entrevista para o filme Botinada a Vila “Punk” Carolina, encravada entre o Bairro do Limão e a Freguesia do Ó, na periferia paulistana, era basicamente proletária, rodeada por fábricas e pelo comércio popular. Ariel justifica o nascimento do punk naquela região afirmando que para jovens de lá, como ele, “restava o conformismo de ser como nossos pais ou ir contra a corrente que nos prendia a uma triste realidade”.

E o grito de liberdade se desenhava com a (difícil) importação de discos de bandas estrangeiras como The Stooges, Ramones, Sex Pistols e The Clash, espalhando-se por meio de cópias em fitas cassete.

Aquelas bandas inglesas e estadunidenses, que plantaram na mente dos jovens o sonho de encarnar em si mesmos a possibilidade de mudança, mostraram que eles também podiam criar seus recursos e fazer rock a partir de suas próprias experiências. Eles, que se pretendiam “destruidores”, surgiram da própria destrutividade do sistema capitalista.

E era natural que a contracultura punk, mesmo importada, parecesse nascida e criada na Vila Carolina. Afinal, onde quer que estivessem, os punks eram frutos da pobreza, da falta de trabalho e da exclusão social. Por isto sua música desarmônica encontrava identificação em ambientes geograficamente tão afastados.

A força da cena punk dos anos de 1970 e 80 era embriagante. Mas o que havia por trás dela? O punk foi uma revoada de farrapos, mera diversão, cultura ou chegou assumiu também o caráter de contestação política?

Para o Clemente, da banda Os Inocentes, os punks não formavam um movimento por justiça social. Para o punk, disse Clemente, o inimigo podia ser o vizinho ao lado, podia ser os punks de outras facções ou até o sistema social. Eles queriam “destruir” para “transformar”.

Entretanto, apesar dessa opinião do músico, aquela revolta podia ser interpretada como uma postura política. Está claro que eles não estavam organizados em alguma instituição social reconhecida por órgãos oficiais. Não eram partidos, ONGs, sindicatos ou o que quer que o valha.

Mas o rudimentar discurso anarquista que sustentavam, definia, em última instância, uma visão de mundo e uma denúncia às injustiças sociais, mesmo que esta denúncia ocorresse de forma muito mais intuitiva do que intencional.

Eles não entraram na disputa, não defendiam grandes projetos nem almejavam aceitação. Nada entre os punks parecia ocorrer de forma organizada e linear. Sua própria origem no Brasil foi marcada pela rixa entre gangues e, naquela época, fim da década de 1970, diferenças entre os punks de São Paulo e os do ABC motivaram uma violência cega e inconsequente.

Somente a partir do início da década de 1980, sobretudo depois do festival O Começo do Fim do Mundo, em 1982, no Sesc Pompéia (SP), o movimento começou a sair do gueto e assumir uma forma cultural.

Isto tudo de um modo passional e desordenado. Longe, muito longe do politicamente correto ou da pecha de vítimas da sociedade. Em linhas tortas o punk cumpriu o seu papel: cuspiu na cara da sociedade, chutou o balde e escancarou a ironia que rege as relações sociais.

Carolina Maria Ruy é jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical